高室成幸のケアマネさん、あっちこっちどっち?

全国津々浦々、研修・執筆・アドバイザー活動を神出鬼没(?)・縦横無尽に展開する高室成幸さん(ケアタウン総合研究所)。

研修での専門職との出会いや、そのなかでの懇親的な現場を届けます。

- プロフィール高室 成幸 (たかむろ しげゆき)

-

ケアタウン総合研究所所長。

日本の地域福祉を支える「地域ケアシステム」づくりと新しい介護・福祉の人材の育成を掲げて活躍をしている。「わかりやすく、元気がわいてくる講師」として全国のケアマネジャー、社協・行政関係、地域包括支援センター、施設職員等の研修会などで注目されている。主な著書に『介護予防ケアマネジメント』『ケア会議の技術』『ケアマネジャーの質問力』『新・ケアマネジメントの仕事術』(以上、中央法規)、『地域包括支援センター必携ハンドブック』(法研)など著書・監修書多数。

支援困難ケースの正体

支援困難ケースの研修を依頼されることが増えています。それほどに、要介護高齢者をとりまく環境が悪くなっているのでしょうか。まずは重度の認知症など医療依存度の高い在宅の利用者が増えていることはあるでしょう。それが、1人暮らしだったり老老介護だったり、同居する家族に知的障がいや精神障がいなどの中年期の子どもたちがいると、現場のケアマネジャーのみなさんは本当に苦労されています。

ひと頃、「困難ケース」という呼び方が一般的でした。しかし、この表記だと「困難なケース」がもともとあるような印象を持たれてしまうリスクがあります。それに何が困難なのか、それがはっきりしない。意外と当事者は、たとえばゴミ屋敷然とした屋内に違和感を抱いていない例というのがあります。

ですので、私の記憶では故・野中猛先生が「支援困難ケース」という表現をされたことに、とても納得したものです。

つまり、この表現には2つの意味があると考えました。

- ・支援することがケアチームにとって困難なケース

- ・支援を受けることに当事者たちが困難さ(拒否・拒絶など)を前面に出すケース

私の研修では、当事者たちが困難さを抱えているケースを事例を含めて深めていくのですが、後半にはケアチームにとって、むしろケアマネジャーにとって困難なケースがなぜ生まれるか、困難なケースになってしまうのか・・・を深めるようにしています。

まずは、このように問いかけます。

「皆さん自身がなぜそのケースを支援困難ケースと思うのでしょうか?レッテル貼りや前振り過信に陥っていないでしょうか?」

要するに、勝手な先読みをして、及び腰のまま利用者(家族)に向き合っていないか、ということです。

「利用者(家族)の方に、つい、でも!と言い訳をしていませんか。つい、でも!と言いたくなる心境はわかりますが、それをやってしまうと議論することになります。正しい・間違いで対立するのでなく、なぜ、当事者がそう考えるのか、そのこと自体を尊重しない態度は、相手にとってどのように映るでしょうか?」

ついつい、先読みをしてコントロールしていることはないでしょうか?とも問いかけます。

このパワポは、けっこう、みなさんにとってはショックのようで、終了後のアンケートにも「やってしまっている自分がいました」と書く人がいます。

「みなさん、あるケースで支援が困難だと感じる自分がいたら、事業所や知り合いのベテランケアマネさんや力のあるケアマネさんを思い出して下さい。そこで、〇〇さんだったらどのようにかかわるだろうか、どのような言葉をかけるだろうか?とイメージするだけで、ご自分の支援を客観的に見つめることができます。あるいは相談をしてアドバイスをもらうこともよいでしょう。自分の身幅の力量だけで仕事をすることはやめたほうがよいでしょう。チームを信頼し、思い切って相談することで次の一手が見えてくることがあります」

- 今週のメールマガジン「元気いっぱい」第414号(無料)は「ムロさんの視点:心を支えるケア~東日本大震災の釜石から~」(第1・3木曜日に配信)です。メルマガは随時登録受付中です。

私の研修の様子は、ケアタウン総合研究所の公式FBをご覧ください。

ムロさんの写メ日記

「支援困難ケースへのアプローチ」

「支援困難ケースへのアプローチと継続的かかわり~「ほどよい」距離感を保つ支援関係~」

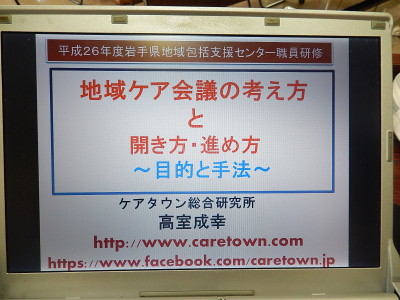

「地域包括支援センター総論」&「地域ケア会議の開き方・進め方」

「本人らしさに着目したケアプラン~フォローアップ研修~」