ルポ・いのちの糧となる「食事」

食べること、好きですか? 食いしん坊な私は、食べることが辛く、苦しい場合があるなんて考えたことがありませんでした。けれどそれは自分や身近な人が病気になったり、老い衰えたりしたとき、誰にも、ふいに起こり得ることでした。そこで「介護食」と「終末期の食事」にまつわる取り組みをルポすることにしました。

- プロフィール下平貴子(出版プロデューサー・ライター)

-

出版社勤務を経て、1994年より公衆衛生並びに健康・美容分野の書籍、雑誌の企画編集を行うチームSAMOA主宰。構成した近著は「疲れない身体の作り方」(小笠原清基著)、「精神科医が教える『うつ』を自分で治す本」(宮島賢也著)、ほか。書籍外では、企業広報誌、ウェブサイト等に健康情報連載。

第36回 阪大発、地域医療へ

摂食嚥下ケアの人材育む NPO法人 摂食介護支援プロジェクト Vol.3

はじめに

前回に引き続き、摂食嚥下専門医として大阪府・寝屋川市の地域医療に携わる小谷泰子先生(医療法人美和会平成歯科クリニック院長)にうかがったお話をご紹介します。

小谷先生は、大阪大学歯学部の医師を中心に、「食べる」を支えることに注目して集った医療・介護関係者が組織するNPO法人 摂食介護支援プロジェクト(2006年~。以下、DHP:Dysphagia Support and Health Care Project 活動の詳細は連載34回に掲載)の研修で講師も務めています。

今回は小谷先生が在宅介護の場で「食べること」に寄り添い、医療・介護者向けの摂食嚥下ケア教育に携わる中で感じ、考えていることをうかがった内容をまとめます。

お話は、摂食嚥下ケアを進める上で大切なコミュニケーションのことであり、また一方で、誰もが限りある生命を生きる中、身近で人の老・病・死に接する機会がもたらしてくれる学びのことでもありました。

医療や介護に携わることは、仕事の場合も、プライベートの場合もとても大変なことではありますが、ケアすることによって学び、癒されることがあるとは筆者も感じています。そのことが自分を豊かにしてくれ、仕事に励むエネルギーになっていることを、小谷先生のお話を通じて再確認するとともに、「食医」とは食べることを支えるだけではなく、患者や家族に寄り添い、「摂食嚥下ケア」というフックで生命を支える仕事なのだと理解しました。

「食べる」の周りで 揺れる患者と家族に学ぶ

在宅介護の場で摂食嚥下ケアに取り組む上では、医師と歯科医師の連携が重要とされています。先駆的に、各地域で「食べること」を支える取り組みをしてきた方々が、言葉は違っても同様のことを述べているので、それは場所・人を問わず大切なことなのでしょう。

摂食嚥下ケアは医師と歯科医師の連携を中心に、その他のコメディカルスタッフ(看護師、管理栄養士、言語聴覚士、歯科衛生士ほか)も連携して行なわれるのが理想的だということです。

在宅介護を支える仕組みは、主治医を中心にさまざまなキュア(医療)とケア(介護)が設計されていますが、小谷先生はじめ歯科医療は、主治医のほかケアマネジャーや患者自身、家族などから依頼を受けて訪問診療を始めます。そこではさまざまな症状を抱えた患者自身と、患者に関わる主治医や医療・介護者、家族、それぞれ立場が違い、考え方(思い)が異なる場面に出会うものだそうです。

「たとえ全員が患者さんのためを思っていても、ときには考え方が相反する場合もあり、コミュニケーションや介入のタイミングなどに細かな配慮が必要で、その点は一般的な健常者に対する歯科診療とは違います。

たとえば、摂食嚥下障害を招いた脳血管障害などの治療時に指示された制限(胃ろう・絶食など)が長くそのままになっているケース。患者さんが『食べたい』、家族など介護者も『食べさせたい』と希望をもっていても、主治医が安全でないなどと判断していたら、摂食嚥下ケアで介入することはありません」。

小谷先生は患者や家族の希望も考慮し、しばらく口腔ケアで介入し、患者さんの摂食嚥下機能を診て、いいタイミングがあれば主治医に再度相談するなどして、その結果、主治医から「取り組んでみましょう」とゴーが出れば、摂食嚥下ケアを始めるそうです。

取り組むリハビリテーションは、食べ物を使わない間接訓練(筋肉マッサージ、呼吸訓練)から、食べ物を使う直接訓練(ゼリーなどから開始)を患者の機能障害の程度によってレベルアップしていきます。

万が一、誤嚥性肺炎を起こしても、主治医と連携があるため素早い対応が可能で、重症化は防げます。患者自身や介護者にも、誤嚥した場合にはどのような症状がでるか伝え、用心してもらっています。

それでも、訓練の成果が短期間ではでないこともあり、誤嚥性肺炎や低栄養を怖れ、胃ろうからの離脱を不安に思うのは主治医だけでなく、患者自身や介護者も同じ危惧をもっていて、しかし「また口から食べたい」「家族と同じもの、手づくりの食事を食べさせたい」などという、ある種、矛盾した希望が同時にある場合も。

また以前、別の取材で、「胃ろうで栄養はとれるのだから、見直さなくても」と、摂食嚥下ケアに無理解な主治医もいるなどとも聞いたことがあります。

つまり、立場や、人、場合により考え方が違い、矛盾も生じている中で、誰が「食べる」を担うか、患者と、周囲に関わる人すべてに逡巡があることが少なくないということでしょうか。

そのような中で「食医」を名乗る小谷先生は「患者さんの周りに、摂食嚥下に理解あるキーパーソンがいると介入しやすいですが、必ずしもそうではないので、周囲と十分にコミュニケーションをとるように心がけて、患者さんの生きる力を支えられるように動きます。しかし、摂食嚥下ケアに『正解』はない。カルテの数だけ、答えがある」と話します。

「たとえ同じような症状でも、患者さんとご家族、介護者の希望、心配は違います。食形態を上げたい(上げた方がよい)という相談もあれば、下げないと危険かどうか診てほしいということもある。何か特定な物を食べられるようにリハビリテーションしたいという場合もあります。今はまったく食べられないけれど、希望を捨てたくないということも。

実際、状態がどう変わっていくか、原因によって、また日々の調子によって、環境・周囲の協力度によってさまざまです。だから全員が揺れている。揺れ続ける。揺れに寄り添って、柔軟なケアをするよりありません。

最後に一口食べさせたいといった希望をどこまで整えるのが患者さんにとって最善か、誰が担い、どういう最後が望ましいのか、我々も揺さぶられます。そうしたことは、身近で老いや死に接する機会が少ない若い歯科医師や衛生士を苦悩させるかもしれませんが、私自身は、そのような場に立ち会うことで人として成長させてもらっていると感じています」。

在宅介護の場で「食べる」に寄り添う中で、小谷先生は人の存在の大きさと、真の幸せについて学んでいると話します。

「ご高齢の方の摂食嚥下障害を『治す』ことは困難ですから、かつては治療効果が思うように進まないことなどを歯がゆく思ったこともあります。しかし、主に患者さんの晩年に寄り添っていて、たとえ家族が『食べさせたい』と希望をもっていたとしても、『是が非でも食べさせないと』とヒステリックになることはないと気づきました。

ご家族にせよ、周囲の医療・介護スタッフにせよ、患者さんのことを思って、あれこれアプローチを試みる人が周りにいること、患者さんがそういう存在で、その時間があることが真に幸せなことなのだと気づかされ、人として癒されたからです。

確かに、『食べる』はご家族など身近な人がサポートしてあげやすいことかもしれません。『認知症で私のことを忘れてしまっていても、私がつくったものを食べてくれている』といった思いを抱き、熱心に食べるサポートをされるご家族もいらっしゃいます。

限られた時間の中で、食事の支度と介助が大切なコミュニケーションになっていると分かれば、それを支えたいと思いますが、『食べる』にこだわらなくても、最後の時間にコミュニケーションを充実させることは可能かもしれません。そのことを、介護する人に寄り添って伝え、患者さんと介護者に無理のないケアに促しています。

患者さんが亡くなられた後、『先生のおかげで最後に好物を食べさせることができてよかった』などとご遺族から言われるのはありがたく、そのような機会に立ち会えることもありがたいと思っていますが、食医であればこそ、人生における『食』の意義を忘れずに、場合によっては別の手段で満たす提案も必要だと思っています。

私はお寺で育ち、子どもの頃からこういったことを考えさせられる機会に恵まれてきたように思いますが、今は摂食嚥下ケアを通じて大事なことを学ばせてもらっていると思うので、それが何よりありがたいです。在宅介護に関わればこそ、最後の最後まで寄り添い、診て差し上げられる。これは医療者である前に、一個人としても貴重な経験です」。

次回は、「嚥下ピラミッドのレベル4」に特化した介護食品の製造・販売を行う株式会社ふくなお(大阪市東住吉区)の、ものづくりについて取材した記事を掲載します。

- プロフィール

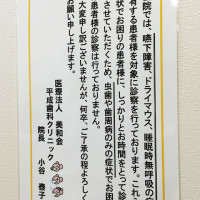

- ●小谷泰子(こたにやすこ) 広島大学歯学部卒業後、大阪大学大学院の顎口腔機能治療部で、構音、摂食・ 嚥下、ドライマウス、睡眠時無呼吸症の臨床、研究を行う。大学で学んだ専門知識を一般にも広めたいという想いから、2009年5月日本初の試みと なる摂食・嚥下障害、ドライマウス、睡眠時無呼吸症の専門クリニック「平成歯科クリニック」を開院。開院後も週1度は大学での臨床研究を行い、口腔機能に関連する学会や研究会にも積極的に参加し、 最新の治療技術や知識の習得に余念がない。