2009年05月

2009年05月

母の心を読み解くこと

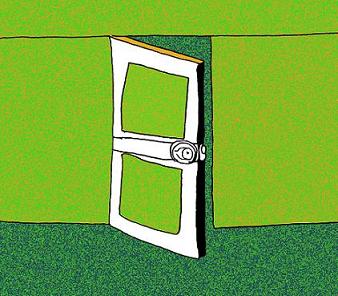

「扉(とびら)」

認知症の母を

老人ホームに入れた。

認知症の老人たちの中で

静かに座って私を見つめる母が

涙の向こう側にぼんやり見えた。

私が帰ろうとすると

何も分かるはずもない母が

私の手をぎゅっとつかんだ。

そしてどこまでもどこまでも

私の後をついてきた。

私がホームから帰ってしまうと

私が出ていった重い扉の前に

母はぴったりとくっついて

ずっとその扉を見つめているんだと聞いた。

それでも

母を老人ホームに入れたまま

私は帰る。

母にとっては重い重い扉を

私はひょいと開けて

また今日も帰る。

イラスト=藤川幸之助

ぺらぺら脳

「あごあげ係」

熱が上がり

母の意識がもうろうとしてくると

あごがストンと落ち

口がぽかんと開いたままになる

すると舌がノドに落ちて息が止まる

浅い浅いほんとに浅い息を

くっくっくと母は繰り返す

そして、もがく、大声をあげる

そんな時あごを上にあげてやると

鼻の穴から母の中に

この世の空気がスッと入っていく

私が手を放すと

またあごがストンと落ちて

ノドに舌がふたをする

母の真っ赤な舌が

あの世への扉に見える

また、もがく、大声をあげる

この繰り返し

だから、左手であごをあげたまま

右手でパンをかじる

右手で雑誌をめくる

右手で詩のメモを取る

左手であごをあげたまま

時には私は目を閉じて居眠りをする

そして、母の大声で目を覚ます

病室でこの繰り返し

これは立派な係だ

「あごあげ係」だ

舌がノドに落ちるのを

「舌根沈下」というのだと

夜勤の看護師さんが教えてくれた

「ゼッコンチンカ」へんてこなひびきだ

ゼッコンチンカゼッコンチンカ……

私の言葉の繰り返しを聞いて

母がカッカッカッカと笑った

自分を苦しめているものだとも知らないで

面会の時間が過ぎて病室を出る

階段を下りながら

小学生の夏休み

花壇の水かけ係をサボり花を枯らして

先生に大目玉を食らったことを思い出した

もがく母の大きな声が

静かな病棟にこだましている

明日、生きた母に会えるのだろうか?

ゼッコンチンカゼッコンチンカ…

不安をかき消すように

何度も何度も唱えながら病院を出た

支える側が支えられるとき

「バス停のイス」

バス停にほったらかしの

雨ざらしのあの木のイス。

今にもバラバラに

ほどけてしまいそうな

あのイス。

バスを待つ人を座らせ

歩き疲れた老人を憩(いこ)わせ

バスに乗らない若者の談笑につきあい

時にはじゃま者扱いされ

けっとばされ

毎日のように

学校帰りの子どもを楽しませる。

支える。

支える。

崩(くず)れていく自分を

必死に支えながらも

人を支え続け

「それが私なんだもの」とつぶやく。

そのイスに座り

そのつぶやきが聞こえた日は

どれだけ人を愛したかを

一日の終わり静かに考える。

少しばかり木のイスの余韻(よいん)を

尻のあたりに感じながら

〈愛〉の形について考える。

弱音を吐きだすこと

「そんな時があった」

母よ、私はあなたを殺してしまおうかと

思ったことがあった

あなたの子どもの私が

あなたの親になったとき

私の親のあなたが

私の子どもになったとき

大便にさわりたがるあなたに

大便にさわりたくない私が

「おれの母さんだろう」と叫んだ日

よだれがたれるあなた

よだれで呼吸ができなくなるあなた

「何やってんだ」といらつく私

どうしても指をくわえるあなた

指をくわえさせたくない私

歩き回るあなた

石になってもらいたい私

食べないあなた

でもどうにか食べさせて

元気になって

長生きしてくれと祈った息子の私

その息子の私が

あなたを殺してしまおうかと

思ったことがあった

殺せばあなたのこの認知症という病も

そして、私のこの苦しみも

跡形もなくなくなってしまう

だから、あなたを殺してしまおうかと

思ってしまったことがあった

あったのではなく

そんな気持ちが心のどこか深い所にあって

私にゆっくりと近寄っては

どこか心の深い所に離れていっていた

そんな時が私にはあった